À l’ère de l’essor fulgurant des neurosciences et des technologies numériques, un nouveau champ d’investigation émerge ⁚ les neurodroits. Ce concept, encore en gestation, soulève des questions fondamentales sur la nature même de l’être humain, la protection de notre intégrité mentale et les limites de l’intervention technologique sur notre cerveau.

Définition des Neurodroits

Les neurodroits, également appelés “droits du cerveau”, désignent un ensemble de droits et de libertés liés à la protection de notre cerveau, de notre activité cérébrale et de notre intégrité mentale. Ils visent à garantir l’autonomie et la liberté de chaque individu face aux avancées technologiques qui modifient profondément notre rapport à notre propre cerveau.

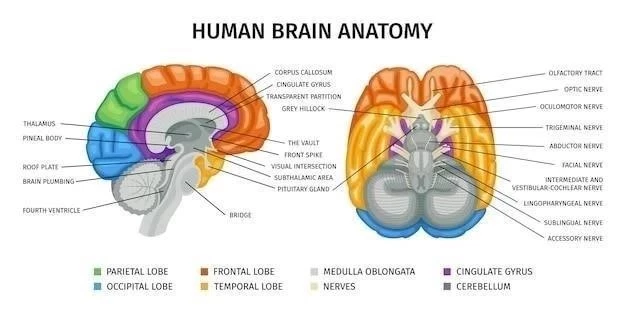

Ces droits sont fondés sur la reconnaissance de la singularité et de l’importance du cerveau humain en tant que siège de notre conscience, de notre identité, de nos émotions et de notre capacité à penser, à ressentir et à agir. Ils s’inscrivent dans une perspective de protection de l’intégrité physique et mentale de l’individu, en tenant compte des implications éthiques et juridiques des nouvelles technologies.

Les Différents Types de Neurodroits

Les neurodroits se déclinent en plusieurs catégories, reflétant les différentes dimensions de l’impact des neurotechnologies sur notre vie.

1. Droit à l’intégrité cérébrale

Ce droit fondamental vise à protéger notre cerveau contre toute intervention non consentie ou non justifiée. Il implique le droit de refuser toute manipulation, modification ou intrusion dans notre activité cérébrale, même à des fins thérapeutiques ou de recherche.

Exemple ⁚ Le droit de refuser une intervention de neurochirurgie non urgente ou un traitement médicamenteux qui modifie l’activité cérébrale, même si cela pourrait améliorer la santé.

2. Droit à la confidentialité des données cérébrales

Avec l’essor des interfaces cerveau-ordinateur (BCI), la collecte et l’analyse de données cérébrales deviennent de plus en plus fréquentes. Le droit à la confidentialité des données cérébrales garantit que ces informations restent privées et ne sont pas utilisées à des fins non autorisées.

Exemple ⁚ Le droit de contrôler l’accès à ses données cérébrales collectées par un BCI, de choisir qui peut y accéder et à quelles fins.

3. Droit à l’autonomie cognitive

Ce droit protège notre capacité à penser, à décider et à agir librement, sans être soumis à des influences externes qui pourraient altérer notre jugement ou notre volonté. Il implique le droit de refuser toute technologie qui pourrait modifier notre cognition, notre perception ou notre comportement.

Exemple ⁚ Le droit de refuser l’utilisation de technologies de stimulation cérébrale qui pourraient améliorer les performances cognitives, mais qui pourraient également altérer la personnalité ou l’autonomie.

4. Droit à l’accès aux technologies cognitives

Ce droit garantit que les technologies cognitives, comme les BCI ou les logiciels d’amélioration cognitive, soient accessibles à tous, sans discrimination, et qu’elles soient utilisées de manière responsable et éthique.

Exemple ⁚ Le droit d’accéder à des technologies de stimulation cérébrale pour traiter des pathologies neurologiques, ou le droit d’utiliser des logiciels d’amélioration cognitive pour améliorer les performances intellectuelles, sous réserve de conditions éthiques et de sécurité.

5. Droit à la protection contre la discrimination neurologique

Ce droit vise à empêcher toute discrimination basée sur des caractéristiques neurologiques, telles que des handicaps cognitifs ou des différences dans l’activité cérébrale. Il garantit l’égalité des chances et le respect de la dignité de chaque individu, indépendamment de son fonctionnement cérébral.

Exemple ⁚ Le droit de ne pas être discriminé dans l’accès à l’emploi ou à l’éducation en raison de différences neurologiques, ou le droit de ne pas être soumis à des tests neurologiques invasifs non justifiés.

Implications Juridiques des Neurodroits

L’émergence des neurodroits soulève des questions juridiques complexes qui nécessitent une réflexion approfondie et une adaptation du cadre juridique existant.

1. Définition et reconnaissance juridique

La première étape consiste à définir clairement les neurodroits et à les inscrire dans le droit positif. Cela implique de les intégrer dans les constitutions, les conventions internationales et les lois nationales.

2. Protection de la vie privée et des données cérébrales

La protection des données cérébrales soulève des défis majeurs. Il est nécessaire de développer des normes spécifiques pour la collecte, le stockage, l’utilisation et la transmission de ces données sensibles, en veillant à garantir la confidentialité et la sécurité.

3. Responsabilité et régulation des technologies neurologiques

Il est crucial de mettre en place des mécanismes de régulation des technologies neurologiques, en définissant des normes éthiques et des protocoles de sécurité. Cela inclut la création d’organismes de contrôle et de surveillance pour garantir l’utilisation responsable de ces technologies.

4. Droit à l’accès et à la participation

Les neurodroits impliquent également le droit d’accès aux technologies neurologiques et à la participation aux décisions concernant leur développement et leur utilisation. Il est important de garantir la participation des citoyens, des chercheurs, des professionnels de santé et des experts en éthique dans les processus de prise de décision.

Neurodroits et Société

L’émergence des neurodroits a des implications profondes pour la société dans son ensemble. Ils interrogent notre vision de l’être humain, de la liberté, de l’autonomie et de la responsabilité.

1. Éthique et responsabilité

Les neurodroits obligent à repenser les frontières de l’éthique et de la responsabilité dans le domaine des neurosciences et des technologies. Il est essentiel de définir des principes éthiques clairs pour l’utilisation des technologies neurologiques, en tenant compte des risques et des bénéfices potentiels.

2. Justice sociale et équité

Les neurodroits doivent être garantis à tous, sans discrimination. Il est crucial de veiller à ce que les technologies neurologiques soient accessibles à tous, y compris aux personnes les plus vulnérables, et que leur utilisation ne creuse pas les inégalités sociales existantes.

3. Futur du travail et de la société

Les neurotechnologies ont le potentiel de transformer le monde du travail et la société dans son ensemble. Il est important de réfléchir aux conséquences de ces transformations et de mettre en place des mesures pour garantir une transition équitable et durable.

4. Transhumanisme et l’avenir de l’humanité

Les neurodroits s’inscrivent dans un débat plus large sur le transhumanisme, qui explore les possibilités d’améliorer les capacités humaines grâce à la technologie. Il est important de mener une réflexion approfondie sur les implications éthiques et sociales du transhumanisme, en veillant à ce que les technologies soient utilisées de manière responsable et au service du bien-être humain.

Conclusion

Les neurodroits sont un concept émergent qui soulève des questions fondamentales sur notre relation à notre cerveau et aux technologies qui le transforment. Ils constituent un défi majeur pour le droit, la société et l’éthique.

Pour garantir un avenir où les technologies neurologiques servent le bien-être de l’humanité, il est crucial de poursuivre le débat sur les neurodroits, de développer des cadres juridiques et éthiques robustes et de promouvoir une utilisation responsable de ces technologies.

La protection de notre cerveau et de notre intégrité mentale est un enjeu crucial pour l’avenir de l’humanité. Les neurodroits nous offrent un cadre pour penser et agir de manière responsable face à l’essor des neurosciences et des technologies numériques.

L’article met en lumière l’importance grandissante des neurodroits dans un monde où les neurosciences et les technologies numériques se développent à un rythme effréné. La définition claire et concise des neurodroits, ainsi que la description des différents types de droits, permet au lecteur de saisir les enjeux éthiques et juridiques liés à la manipulation et à l’utilisation des données cérébrales. L’accent mis sur la protection de l’intégrité mentale et de l’autonomie individuelle est particulièrement pertinent dans un contexte où les technologies de neuro-imagerie et les interfaces cerveau-ordinateur progressent rapidement.

L’article présente une analyse complète et instructive des neurodroits, un concept crucial qui prend de plus en plus d’importance dans un monde où les technologies numériques et les neurosciences se développent à un rythme exponentiel. L’auteur explore avec précision les enjeux liés à la protection de notre cerveau et de notre intégrité mentale, ainsi que les implications éthiques et juridiques des interventions technologiques sur notre activité cérébrale. La description des différents types de neurodroits, notamment le droit à l’intégrité cérébrale et le droit à la confidentialité des données cérébrales, offre une perspective éclairante sur la complexité de ce domaine.

Ce texte aborde de manière approfondie et rigoureuse la question des neurodroits, un sujet d’actualité qui soulève des questions éthiques et juridiques complexes. L’auteur met en évidence les implications profondes des avancées technologiques sur notre cerveau et notre intégrité mentale, tout en soulignant la nécessité de garantir l’autonomie et la liberté de chaque individu face à ces nouvelles technologies. La distinction entre les différents types de neurodroits est particulièrement instructive et permet de mieux comprendre les enjeux spécifiques liés à chaque catégorie.

L’article offre une analyse complète et instructive des neurodroits, un concept émergent qui soulève des questions cruciales à l’heure où les neurosciences et les technologies numériques convergent. L’auteur expose avec clarté les enjeux fondamentaux liés à la protection de notre intégrité mentale et à la préservation de notre autonomie face aux avancées technologiques qui touchent notre cerveau. La distinction entre les différents types de neurodroits, notamment le droit à l’intégrité cérébrale et le droit à la confidentialité des données cérébrales, est particulièrement pertinente et contribue à une meilleure compréhension de la complexité de ce domaine.

Cet article aborde de manière approfondie et éclairante le concept des neurodroits, un sujet qui suscite un débat intense à l’heure où les neurosciences et les technologies numériques se développent à un rythme effréné. L’auteur met en évidence les enjeux fondamentaux liés à la protection de notre intégrité mentale et à la préservation de notre autonomie face aux avancées technologiques qui modifient notre rapport à notre propre cerveau. La distinction entre les différents types de neurodroits, notamment le droit à l’intégrité cérébrale et le droit à la confidentialité des données cérébrales, est particulièrement pertinente et contribue à une meilleure compréhension de la complexité de ce domaine.

Cet article offre une analyse approfondie et éclairante des neurodroits, un concept émergent qui suscite un débat crucial à l’heure où les neurosciences et les technologies numériques convergent. L’auteur expose avec clarté les enjeux fondamentaux liés à la protection de notre intégrité mentale et à la préservation de notre autonomie face aux avancées technologiques qui touchent notre cerveau. La distinction entre les différents types de neurodroits, notamment le droit à l’intégrité cérébrale et le droit à la confidentialité des données cérébrales, est particulièrement pertinente et contribue à une meilleure compréhension de la complexité de ce domaine.